今回のメルマガは8月3日に開催する「戦争PTSDを考える講演会・シンポジウム」で登壇する平良次子さんの論考です。お読みいただき、知人、友人をお誘いいただき、ぜひご参加下さい。※沖縄タイムス掲載の論壇を転載しております。

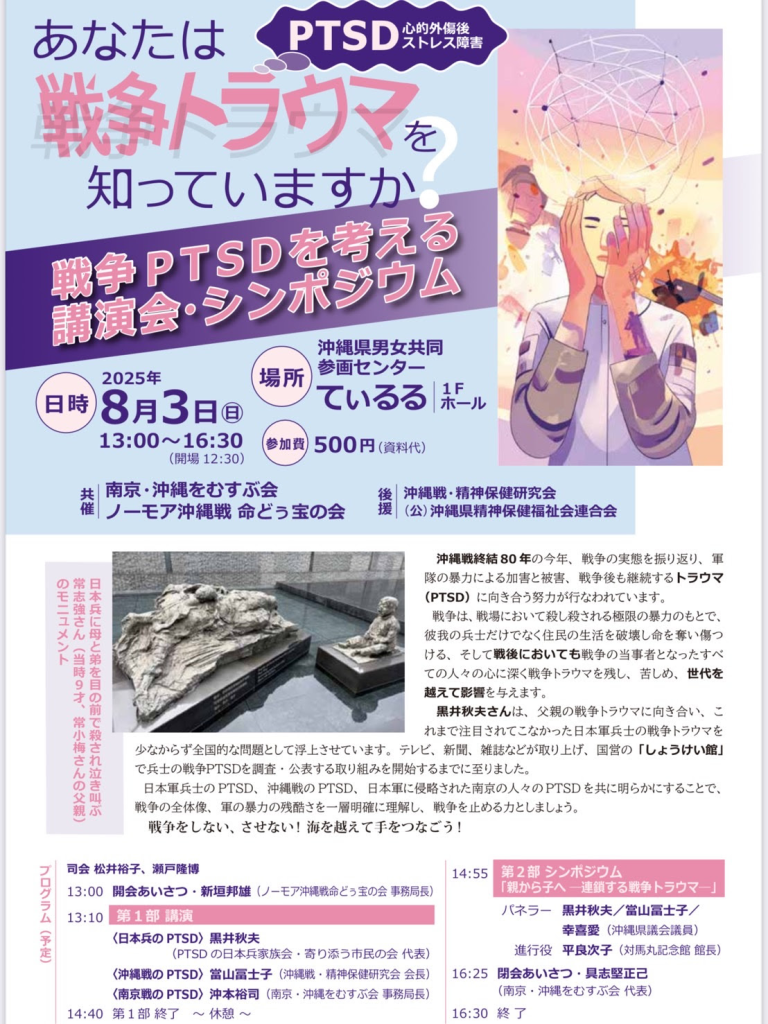

「あなたは戦争トラウマを知っていますか」~戦争PTSDを考える講演会・シンポジウム

日時 2025年8月3日(日) 13:00~16:30

場所 沖縄件男女共同参画センター てぃるるホール

参加費 500円

共催 南京・沖縄をむすぶ会 ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会

後援 沖縄戦・精神保健研究会 (公)沖縄県背指針保険福祉社会連合会

戦争の傷 世代超え連鎖 戦後の人生や社会に影響

沖縄戦から80年となる。戦時中の過酷な体験がトラウマとなり引き起こされる戦争PTSD(心的外傷後ストレス障害)を考えるシンポジウムが8月3日、那覇市内で開かれる。沖縄戦の継承や中国・南京の人々との交流を通じて、戦後も当事者に深い傷を残し、世代を超えて影響を与える「戦争トラウマ」と向き合う2人のパネリストに寄稿してもらった。

「戦争トラウマ」という言葉に私が出合ったのは、目に見えて形のある「戦争遺跡」よりもずっと後である。蟻塚亮二精神科医の講話を聞いて心が揺さぶられた。それから沖縄戦をはじめ、アジア太平洋戦争のさまざまな証言に触れるたびに、戦争を起こすという罪の大きさにさらにがくぜんとする。そして戦後の人間一人一人の心の傷が及ぼす、個人や社会全体への影響が確実に残されていたことを知ると、どうしようもないむなしさを感じずにはいられない。悲しいかな、人間の記憶はそう簡単に消えるものではないのだ。

無意識かもしれないが体にも心にも強く刻まれた戦争の傷跡を、私たちは知るべきなのだ。それらを含めての戦争の実相は、多くのことを今に伝え、それをひもといていく行為こそが「平和をつくる」と口で言うよりも私たちを戦争から遠ざける力になるのではないかという気がする。

沖縄戦の証言の中に、おぞましい人間の姿がある。それは戦場という現場で起きた極限状態の人間の姿だ。今、「戦争」というキーワードが人間の負の姿を映し出し、地域や立場、国境を越えてつながってきつつあるという。傷を負う戦争体験者に寄り添い、戦争の不条理に向き合い、時には残酷な運命と闘い、そして研究してきた人たちの努力のたまものである。

病んだ父の体験

元日本兵の父親の戦争トラウマに向き合い、2018年「PTSDの復員日本兵と暮らした家族が語り合う会」を立ち上げた黒井秋夫さんは、日本の各地にいる変わり果てた復員兵と暮らし、生きてきた家族とを結んでこられた。

私が出会ってきた人たちの中にも、「戦争トラウマ」に関わるような生き方や日常生活の姿を感じることがある。

知り合いの70代の男性Uさんから聞いた話である。彼の父親は酒飲みで、暴力を振るい、母親にもよく手を出した。精神的な病を患い入院を繰り返し、良い仕事にも就けず家で酒ばかりを飲み暴れた。長子だったUさんは我慢ができず父親を憎み、殺してしまいたいと考えたこともあったという。どんな生活で、どれだけの苦しみだったか。

24~25歳になったころ、かつての高校の担任であった先生にUさんの父親の戦争体験のことを聞いた。戦時中、頭をけがして陸軍病院壕に収容され、病院撤退時に青酸カリとともに残されるところであったのを、同郷の友に支えられて壕を出た。途中歩けなくなり、友人と別れ、うずくまっていたところを米軍の捕虜となった。その友こそ、戦後教師となった担任であり、父親の友人であった。父と戦場で別れ、その後火炎放射器で大やけどを負ったが、父と再会を果たしていた。父親を苦しめていた精神的な病が、戦争の後遺症だと担任の先生だった父の友人に初めて聞かされた。もっと早く知っていたら、父親への態度も思いも全く変わっていただろう、という話であった。どうしようもない心の病が、戦争を引きずっていたことも知らずに戦後苦しみに明け暮れた人、家族はたくさんいたのではないか。

家族失った孤独

11人家族で、首里から避難しながら南部へ向かい、途中砲弾にやられ、家族がどんどん死んでしまい減っていく中、とうとう独りぼっちで南部のサトウキビ畑で動けなくなっていたところ、米兵の捕虜になったN少年がいた。爆弾で吹き飛ばされて即死したと思っていた母親が、のちに収容所で生きていたことを知り再会するのだが、戦争の話はほとんどしないまま戦後を過ごしていた。幸い長生きした母親が100歳を過ぎて亡くなった後、本人は既に80歳を超えていた。

それからなぜか、6月23日が近づくと、落ち着かない日々を迎えるようになった。「話を聞いてほしい」と奥さまが連れて来られたとき、一気に2時間ほど、当時のお話をされていた。その後Nさんの奥さまの話では「うちの人は家族で自分だけ生き残ったので、時々姉や父親のところに行きたいというんですよ。孤独だったと思います。最近は山にいる20匹くらいの野良猫たちに餌を買って、食べさせに通っているんです。バスやタクシーでですよ。『自分は生き残ったから、この猫たちを殺すわけにはいかない、助かる命は助けたい』と言うんです」。あの山はNさんの家族が戦時中爆撃を受けて亡くなったところではなかったか。そこに生きている小さな命の、死ぬかもしれない、殺されるかもしれないという猫たちに、亡くなった家族の命を重ねていたのではないか。

戦争は終わっていない。何とか生存を果たした人たちは、戦没者の命と共に生きている。命のリレーが戦争で途切れても引きずる思いが消えないで残っているものなのだ。どこに向けていいか分からないじくじたる強い思いが、静かに聞く人、寄り添う人、支える人に伝えられた時、他者の人生を心に深くとどめるばかりでなく共に生きようとする意志や決意が試されているような気がする。慰霊の祈りもそうだ。祈りは決意だと思う。決意は生き方である。戦没者と共にどう生きるかである。戦没者との約束のようなものでもある。

苦悩を知ること

沖縄戦を経て戦後に連鎖する痛みや葛藤は、さまざまなことがある。戦争孤児や、父親を知らない「混血児」と言われた子の中にも刻まれているに違いない。対馬丸事件や他の撃沈された船舶の犠牲、そして、軽便鉄道糸満線の列車爆発。これほど多くの被害が出ているにもかかわらず日本軍の「かん口令」という命令は、人々の犠牲の苦しみや恐怖心の言葉を奪った。

なかったかのようにすることは、歴史をえぐることだ。記憶から消そうにも消せないことを表現させない精神的苦悩は人々をさらに苦しめ、生き方や人格形成に強く影響を及ぼした例がいくつもある。それらの苦しみを含んで「戦争トラウマ」として現れたのかもしれない。それをまず知ることがどれだけ私たち戦争体験のない者たちに感情として戦争を伝えているか、一つの戦争から個々の人間の生活へ連鎖する実情を自覚しなければ、と思う。=(下)は30日掲載予定

平良次子(対馬丸記念館館長)