今回のメルマガは、小西誠さんからの寄稿の下巻です。小西さんは今進行する琉球列島の軍事化を正確に見据えること、不戦を誓い、二度と戦火を交えないことを宣言した日中平和友好条約に基づく平和外交の強化が重要であると強調されます。前回からの続きをぜひお読みください。

※本稿は小西さんのご承諾を得て、「日本の進路」(2024年8月初出)-「要塞化された琉球弧の島々」に投稿されたものです。

「台湾海峡有事」下南西シフトの現在(下)

「特定重要拠点空港・港湾」による民間空港・港湾の軍事化

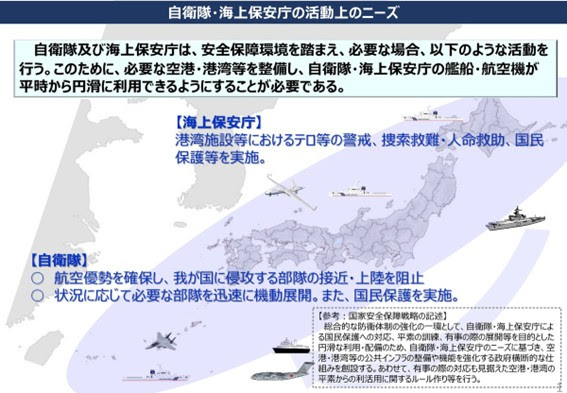

23年8月、政府は「特定重要拠点空港・港湾」を決定(図参照)。「総合的な防衛体制の強化に資する取組について」という文書である。しかし政府は、1年もたたぬうちにこれを言い換え始めた。重要拠点を削除し「特定利用空港・港湾」、「空港等のデュアルユース(軍民両用)」を「民生利用」と。卑劣極まりない。

特定重要拠点空港・港湾に指定された民間空港での演習

政府が「軍民両用」を隠すのは、発表以来、沖縄を中心に全国に反対が広がったからだ。政府は、24年度予算に必要経費として10道県33カ所の民間空港・港湾を指定(14空港・19港湾)したが、そのうち16施設が琉球列島、九州、四国だ。なおこの指定について実際の施設数を政府は公表しておらず、マスコミによっては40施設と報じている。

いずれの報道でも、指定空港は、与那国、新石垣、宮古、下地島、那覇、鹿児島、宮崎、高知などがリストに入り、台湾有事の際、自衛隊部隊が展開、補給拠点として使用するとしている。

さらに与那国には、護衛艦などが接岸可能な新港を造り、石垣港、宮古島平良港、那覇港、熊本港、博多港、高松港、敦賀港、室蘭港、苫小牧港などについては、岸壁を改修し護衛艦の接岸に備えるとしている。

重要なのは、民間空港・港湾の使用目的について、先の閣議決定は有事には「航空優勢を確保し、我が国に侵攻する部隊の接近・上陸を阻止、状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開」と露骨に記していることだ。

つまり、デュアルユースという名目の軍民共用の目的は、自衛隊が琉球列島・西日本の民間空港・港湾を、平時から演習などで活用するだけでなく、戦時には制海・制空権を確保し施設を軍管理下に置くということだ。そして戦時において、陸自全師団の南西諸島への動員、機動展開のために空港・港湾を確保するということである。

なおこの閣議決定は、22年12月「国家防衛戦略」(NDS)に基づく。この文書では、閣議決定とほぼ同文の海上優勢・航空優勢などが謳われている。

自衛隊の南西シフトは、従来、琉球列島のミサイル基地化を軸に進められてきたが、今や新たな、本格的な戦争態勢構築に移行しつつある。本土から南西諸島への全自衛隊の大動員(全師団等の機動展開)、弾薬など継戦能力・兵站の強化、司令部等の地下化、この上に琉球列島・西日本の主要な民間空港・港湾の軍民共用化が決定。つまり、台湾有事のために、沖縄から九州―日本全土への戦時態勢づくりが、文字通り実戦を想定しながら本格化し始めたのだ。

23年8月に策定された特定重要拠点空港・港湾の閣議決定文書

この閣議決定直後の23年11月、自衛隊統合演習では、琉球列島から九州・岡山に至り民間空港を使用した戦闘機のタッチアンドゴーが行われた。徳之島、奄美、大分、岡山空港では、民間空港に突然戦闘機が現れ、轟音をたてて離着陸を繰り返し、地元では驚きの声が広がった。民間空港での大演習は、地元では大きく報じられ、反対運動も起きているが、全国紙は全く報じていない。

台湾有事とは何か?

日本版NDSが発表される2カ月前の10月、米国は国家防衛戦略(NDS)を発表。NDSの核心は、中国を「最も重要な戦略的競争相手」とし、ロシアよりも優先課題と位置付けたことだ。「米国の安全保障に対する最も包括的で深刻な挑戦は……中国の強圧的でますます攻撃的になる努力である」と。

日本版NDSでも同様の文言を明記したが、日米の公式文書として新冷戦の宣言だ。このNDSによる日米の政治目的は何か。これは中国のアジア太平洋の覇権阻止であり、政治目標は、中国共産党政権の瓦解、軍事目標は、中国海軍の壊滅(海洋限定戦争)だ。この歴史的現実性は、旧ソ連を軍拡競争で崩壊させた冷戦戦略が証明する。

つまり、日米の台湾有事論は、中国との軍拡競争が主目的だ。だが、この対中緊張政策は、いずれ米日中の軍事衝突へ行き着く。米国は、そのために「台湾カード」で中国を挑発し追い込み、中国脅威論という国際世論を形成しようとしている。対して中国は「尖閣カード」で日本を牽制し、日米は「南中国海カード」=「航行の自由作戦」を常態化し、中国を封じ込めようとしている。

この瀬戸際政策では、軍事衝突は南中国海・東中国海か、台湾海峡か、あるいは尖閣か、どこからでも起こり得る。まさに戦争が唸りをあげ近づきつつある。

重要なのは、日米の南西シフトが、「海洋限定」戦争を想定することをリアルに認識することだ。事態は、まずは小衝突・局地戦として始まる。つまり戦争の敷居は低い。

中国との戦争は核戦争になる(世界絶滅)、中国とは経済的相互依存関係にあるから(世界恐慌)、戦争などはあり得ない、というのは現代戦争生起のリアリティーをみていない。ウクライナ戦争に見るように、現代戦は小衝突、局地戦、限定戦争として勃発する。

だがこの戦争が局地戦として限定されることはない。中長期的には、琉球列島から日本全国―アジア太平洋全域を巻き込む戦争へと行き着く。

だからこそ、この戦争を止めるためには、今進行する琉球列島の軍事化を正確に見据えることが重要だ。

そして重要なのが、1978年の日中平和友好条約に基づく平和外交の強化である。両国は、この条約によって不戦を誓い、再び戦火を交えないことを宣言した。今なら、まだこの戦争は、止められる!(おわり)

小西誠(軍事ジャーナリスト)